エポック社は、テレビゲーム以前の1960年代から1970年代の昭和の子供たちにとって、いつでも何か面白そうな玩具を作っているイメージをもった玩具メーカーだった。

エポック社の誕生は、当時、出版社に勤めていた前田竹虎氏が、「ジグソーパズル」の販売を成功させ、次なる企画としてとりかかった野球ゲームの開発に端を発している。

実際に玉を投げて打つというそれまでにない野球ゲームを考案した前田氏は、盤上に立てる選手のピンはこけし職人に、盤自体は家具職人に作らせるという本物志向でのぞんだ。

最初の1号機は、60センチ四方という大型で、値段も大卒初任給が1万2千円程度だった時代に1750円という破格なものものとなった。

勤め先の出版社と問屋筋は、この規格外の商品に不安をもったが、前田氏は自分の考案した野球盤を世に問うために販売会社として1958年にエポック社を立ち上げて販売を開始する。つまりエポック社は野球盤を販売するために誕生したのである。

その後、野球盤はもとより魚雷戦ゲームやサッカーゲーム、ボウリングゲームなど様々なアナログゲームをヒットさせている。

その後、野球盤はもとより魚雷戦ゲームやサッカーゲーム、ボウリングゲームなど様々なアナログゲームをヒットさせている。

さて1969年4月のこと。日本人の一般海外旅行における1回あたりの外貨持ち出し制限が、従来の500USドルから700USドルに緩和された。

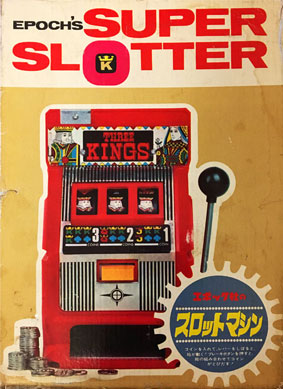

それが影響したのか、任天堂がカジノをテーマにスロットダイスとルーレットを玩具化した「ラスベガスゲーム」を発売して、エポック社はその名のとおりの「スロットマシン」を発売した。

エポック社は、翌19 70年から大村崑さんを起用した「スロットマシン」のTVコマーシャルを放映する。

スロットマシンの口からジャラジャラとあふれ出すコインは、少年たちの憧れを誘ったが、実際には最高で3枚しか出てこない。だが、それは購入した子供だけが知る事実なのだ。昭和の玩具コマーシャルなんてそんなものである。

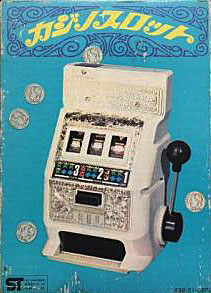

「スロットマシン」は1,950円で、高級版の「カジノスロット」は2,200円で売り出された。

「スロットマシン」は1,950円で、高級版の「カジノスロット」は2,200円で売り出された。

「カジノスロット」は豪華なイメージの外見だが、色の使い方としては「スロットマシン」の方がセンスがよい。

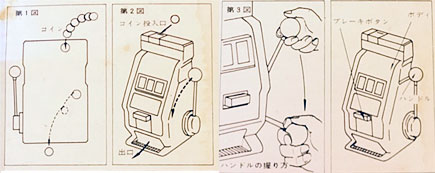

「スロットマシン」の遊び方は簡単だ。

まず背面に空いている2つの穴のひとつにコインを入れておく。コインは7枚まで入れることができて、それ以上になるともうひとつの穴から落ちてくる。

このコインは、スロットのドラムに描かれた絵が揃ったときに出てくるコインだ。

次に上部の投入口にコインを1枚入れる。コインを入れないと右側のレバーを動かしてもドラムは回転しない。

あとはレバーを下まで引いて、ドラムが回り始めたら適当なところで前面の黄色いボタンを押すだけだ。

う まく絵柄が揃えば1~3枚までのコインが受け皿に転がり落ちてくる。

まく絵柄が揃えば1~3枚までのコインが受け皿に転がり落ちてくる。

玩具のために単純化されているけれど、よくできた仕組みである。そして、その単純さがクセになる。

コインは全部で40枚が付属していたが、たいていの子供はすこしずつコインを無くしていき、最後にコインが3~4枚になったあたりで母親に本体ごと捨てられるという運命を辿ることになる。

自分の家にも「スロットマシン」があったけれど、やはり同じ運命であった。

それから何十年もたって自分も父親になり、当時の「スロットマシン」を手に入れたら、10歳の息子が楽しそうに遊んでいる。

さて1973年には「カジノスロット」と「スロットマシン」のデザインを併せたような「ニュー スロットマシン」発売されている。

さて1973年には「カジノスロット」と「スロットマシン」のデザインを併せたような「ニュー スロットマシン」発売されている。

筐体色は赤から黄色になり、銀色が多用された豪華なデザインとなった。

また”THREE KINGS”と描かれていた文字盤は”VEGAS ONE ARM BANDIT”に変わって、ドラムの絵柄もトランプから果物に変わった。

ところであまり知られていないが、台東区1丁目にあった当時のエポック社の本社ビルはスロットマシンの形をモチーフにしていた。実に遊び心のある会社だったのである。

by 静 炉巌